回望“诺奖”得主的印记_天天资讯

(资料图片)

(资料图片)

金秋十月,一年一度的诺贝尔奖“开奖周”拉开帷幕,六大奖项逐一揭晓。走过百年历程,诺贝尔奖至今已颁发了627次,人们还来不及认全“诺奖”的新面孔,最为国人所熟知的“诺奖”得主之一杨振宁先生与世长辞。但不论是“迎来”还是“送往”,总有人会记得这些在文明进程中留下印迹的人。

10月6日到8日的三天时间里,诺贝尔奖最受关注的三个自然科学奖项(物理学奖、化学奖、生理学或医学奖)依次揭晓,九位科学家成为新晋诺贝尔奖得主。《三联生活周刊》注意到,相较于去年诺贝尔物理奖和化学奖都和人工智能研究“深度绑定”,今年公布的三个科学奖项可谓“中规中矩”:首先,这九位科学家都是成名已久,获奖算得上众望所归;其次,他们取得的突破性研究工作都完成于多年前,其中,今年生理学或医学奖的突破性工作完成于1995年和2001年;物理学奖的突破性工作完成于1985年;化学奖的突破性工作完成于1989年至1999年间。事实上,取得诺贝尔这三项自然科学奖项研究成果的源头,都起始于20世纪初期。

一百多年间,诺贝尔奖忠实地记录下人类科学探索的轨迹。正如《三联生活周刊》所言,人类科学探索的下一个重大发现,可能正是起始于一个有些幼稚、甚至看上去傻乎乎的提问。这意味着人类进行科学探索的原始动力从未改变,那就是想要真正理解我们所生活的时空,以及我们自身——这才是人类文明得以持续发展的“第一推动力”。

在诺贝尔的诸多奖项中,文学奖大概是讨论门槛较低,而热度最高的奖项。今年的诺贝尔文学奖授予了匈牙利作家拉斯洛·克拉斯纳霍尔凯,“以表彰他引人入胜且富有远见的作品,在世界末日的恐怖中,再次证明了艺术的力量。”著名文化批评家苏珊·桑塔格曾将拉斯洛与19世纪的果戈里和梅尔维尔相提并论,称之为“当代最富哲学性小说家”,但也正因为“最富哲学性”,他的作品并不那么容易阅读。实则阅读拉斯洛的作品之难,连专业读者也不免“生畏”。从事匈牙利文学译介的翻译家余泽民就曾提到,他第一次翻译拉斯洛的小说,仅约9000字的体量就足足花费了一个月之久。

但拉斯洛与中国十分有缘,在作品译介的层面上,过去的十年间,他的代表作《撒旦探戈》和其他两部早期作品《仁慈的关系》《反抗的忧郁》相继被余泽民翻译成中文出版;另一部由舒荪乐翻译的短篇小说集《世界在前进》也在今年出版。在情感层面上,拉斯洛对中国有一种特殊的情感。按《中国新闻周刊》的梳理,拉斯洛1990年第一次踏上这片遥远的土地时,便生出了深深的迷恋,不仅称这里是“世界上仅存的人文博物馆”,回去后还要求全家人改用筷子吃饭。拉斯洛尤其喜欢唐代诗人李白,喜欢他的豪放、他的律动,喜欢他无尽的能量、流浪的心性。1998年5月,拉斯洛又沿着李白曾经走过的足迹,漫游了泰安、曲阜、洛阳、西安、成都、重庆等近十个城市,沿途做了大量采访,有诗人、学者,也有游客、百姓。不管遇到谁,话题总是离不开李白。

1957年诺贝尔物理学奖得主杨振宁先生,也是极具国民知名度、好感度的诺奖得主。他于10月18日去世的消息一经确认,全网哀悼。《新周刊》梳理了他生命中的许多个重要片段,回望这位见证了世界百年巨变的智者:1956年,他与李政道共同提出“弱相互作用中宇称不守恒定律”,并于次年共同荣获诺贝尔物理学奖,成为首位获此殊荣的中国人。这一突破,也为后来的物理研究者点亮了方向;在辉煌的科学成就之外,杨振宁也是一个真实而温暖的人。2017年,已至耄耋之年的他选择放弃美国国籍,恢复中华人民共和国公民身份。从合肥到西南联大,从芝加哥到石溪,最终回到清华园——他的人生轨迹,正是20世纪中国知识分子追寻科学与理想的缩影。

这位1922年生于安徽合肥的探索者,用跨越一个世纪的漫长岁月,在探索世界的奥秘中留下了深刻的足迹。杨振宁却以一个诺贝尔奖向世界证明:中国人凭借不懈的努力,同样能够攀登科学的高峰。

来源:《贵阳日报》

关键词:

相关阅读

-

回望“诺奖”得主的印记_天天资讯

金秋十月,一年一度的诺贝尔奖“开奖周”拉开帷幕,六大奖项逐一揭... -

每日热文:战报 | 北京国安 2-4 青岛海牛

海牛4-2送国安4场不胜 -

即时看!科技赋能家具 广交会上这些展...

广交会的家具展区是第二期的“人气”展区,里面的展品设计更人性化... -

比高集团(08220)主要股东与Global Star...

智通财经APP讯,比高集团发布公告,于2025年10月25日,主要股东Begloba -

热消息:华明装备:第三季度归母净利润2...

华明装备:第三季度归母净利润2 13亿元,同比增长18 51% -

今日热文:生物碳源商品报价动态(2025-...

交易商品牌 产地交货地最新报价生物碳源有效COD含量≥100万

- 回望“诺奖”得主的印记_天天资讯2025-10-27

- 10月17-23日美国国内七大市场标准级棉花均2025-10-27

- 当前焦点!我们的5098——八百壮士孤军浴血2025-10-27

- 焦点报道:鸡排哥公司经营业务变更为正餐服2025-10-27

- 当前焦点!中国雅江集团成立新公司!涉充换2025-10-27

- 港股异动 | 普拉达(01913)涨超4% 三季度2025-10-27

- 铁货拟折让约16.39%按“2供1”基准发行供股2025-10-27

- 宜昌恩施户外运动目的地 入围首批国字号名2025-10-27

- 这板块短期难有起色,长期回报需降低期待|2025-10-27

- 德容:赛后我看到很多皇马球员跑向拉明,我2025-10-27

- 每日热文:战报 | 北京国安 2-4 青岛海牛2025-10-27

- 即时看!科技赋能家具 广交会上这些展品设2025-10-27

- 利好来了!A股公司,密集公告! 视讯2025-10-27

- 焦点精选!2025年度智能制造系统解决方案“2025-10-27

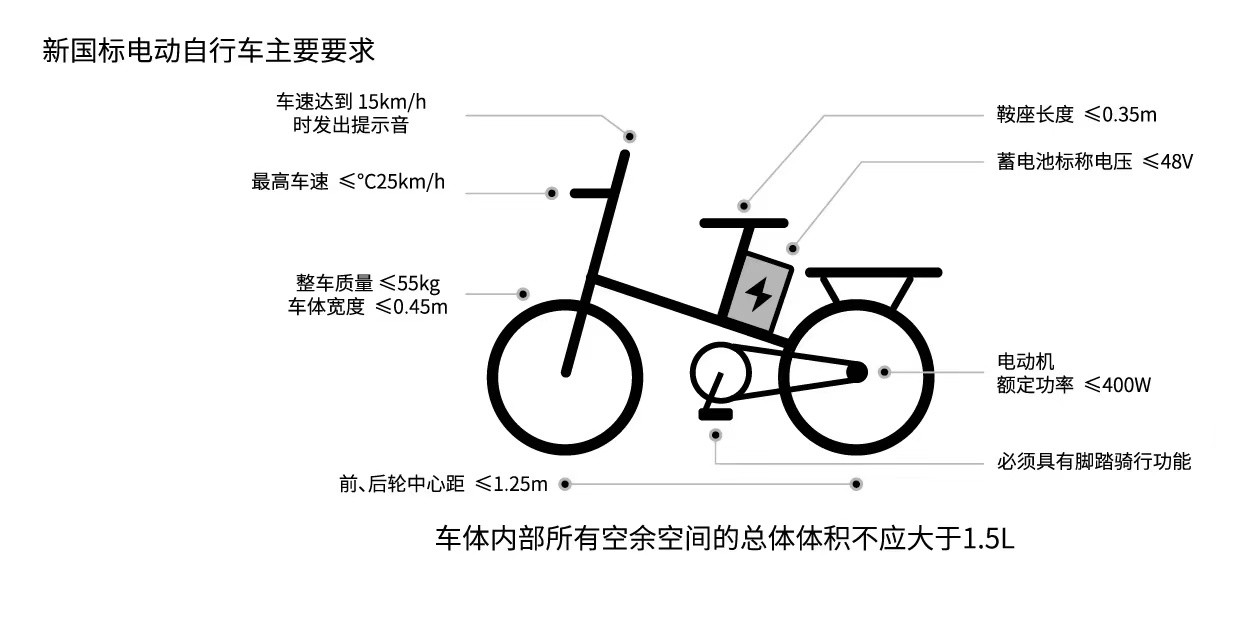

- 【平安夜读】“吃灰”的电动车_快看点2025-10-26

- 比高集团(08220)主要股东与Global Star I2025-10-26

- 成都客战西海岸:4外援PK5外援,德尔加多、2025-10-26

- 热消息:华明装备:第三季度归母净利润2.132025-10-26

- 中钨高新:拟8.21亿元收购衡阳远景钨业99.92025-10-26

- 焦点速讯:兆新股份(002256.SZ)第三季度净2025-10-26

- 热头条丨财报速递:亚联机械2025年前三季度2025-10-26

- 今日热文:生物碳源商品报价动态(2025-10-2025-10-26

- 实时焦点:保险的战略风险评估有哪些维度?2025-10-26

- 鹤峰:晴日追光 邂逅晒秋2025-10-26

- 保障期限的灵活性对投保的影响如何?2025-10-26

- 乘联分会崔东树:全国乘用车行业9月末库存32025-10-26

- 中古企业携手开拓投资合作新领域2025-10-26

- 视焦点讯!安德鲁斯:开场15分钟后我们掌控2025-10-26

- 今日关注:如何通过基金实现财富的保值与风2025-10-26

- 焦点速讯:中国民众纪念抗美援朝出国作战752025-10-26